Adesso vi spiego una sottile differenza che c’e’ fra Italia e Ungheria per quanto riguarda il sistema di voto per i residenti all’estero. Chi e’ italiano/a e risiede all’estero, entro il 6 Febbraio 2013 dovrebbe ricevere un plico dal consolato (dico dovrebbe perche’ e’ tutto aleatorio e capirete il perche’), in cui sono contenute le schede elettorali che vanno rispedite, in busta prestampata e anonima (dato che il voto e’ segreto), che deve giungere al consolato stesso entro il 21 Febbraio.

Archivi categoria: Ungheria

Il mondo di Klára

L’abitudine aggraziata di portarsi con lentezza la mano a scostarsi i capelli che le ricoprivano la fronte, Klára non l’aveva mai persa. I capelli non erano piu’ lucidi e corvini come una volta, ma color della cenere, ciononostante mantenevano ancora la flessuosita’ dei vent’anni. Una pari freschezza, seppur inumidita dal tempo, recava nello sguardo profondo e indaco degli occhi velati da un’indescrivibile e lontana malinconia.

Dalle colline dell’Hegyalja allungate fino ad abbracciare il cielo che come una terrazza si affacciano sulla grande pianura ungherese, in un giorno d’estate dei primi anni novanta, appena diciassettenne, era partita piena di speranze per sostenere l’esame di ammissione al ginnasio Szent Lászlo di Budapest; una delle poche scuole superiori dove era possibile imparare le lingue occidentali. Sarebbe stata ammessa con il massimo dei voti al corso di specializzazione in ungherese e italiano.

Era l’inizio dell’estate. Pur essendo figlia di contadini, Klára aveva mostrato fin da bambina un forte interesse per la scuola e la lettura. Al primo anno di ginnasio aveva gia’ acquisito una grande conoscenza della letteratura ungherese e straniera. Oltre alla lingua russa, obbligatoria, e all’italiano che aveva ricevuto in regalo dal padre, aveva imparato da autodidatta il tedesco e l’inglese. Lo scrivere sarebbe diventata poi la sua principale passione.

Budapest

La Liberazione

Il bagno delle ragazze

Ed ecco infine, per chi volesse vederlo in diretta, la web cam in Hollókő. Oggi, proprio in occasione della festa, il villaggio e’ pieno di visitatori.

Perche’ per le ungheresi e’ piu’ facile far sesso liberamente?

A volte mi si chiede perche’, per tante ragazze dell’est, soprattutto per le ungheresi, sia una cosa quasi normale prendere in considerazione fin da giovani certe professioni, come ad esempio quella di porno attrice o altre che hanno come attivita’ principale il sesso, senza che per questo si pongano eccessivi problemi di carattere morale.

E’ quasi certo che alla base di tutto ci sia proprio una differente interpretazione della “moralita’”, del privato senso del pudore e della “sessualita’” in particolare, a seguito di una cultura che non ha mai demonizzato il sesso ne’ ha mai considerato il corpo (femminile o maschile) come origine di pulsioni peccaminose, di pensieri morbosi o sporchi di cui ci si debba vergognare.

Anzi, tutto cio’ che riguarda la sessualita’ nelle sue molteplici forme, viene tranquillamente trattato con ironia cosicche’, alla fine, quello che ci resta sedimentato dentro fin da bambini e’ l’intima convinzione che l’attivita’ sessuale, anche scollegata dal sentimento di amore, sia una cosa del tutto normale, lecita, di cui ogni persona puo’ fruire con gioia.

Questo e’ uno spot che, in occasione del censimento dello scorso. anno veniva trasmesso alla tv nazionale ungherese. Una cosa del genere sarebbe improponibile in un’Italia dove la societa’, tutta, e’ condizionata in modo imperante (ed inquietante) dal Vaticano e dalle sue regole intrise di ipocrisia, e tanto meno uno spot cosi’ si potrebbe vedere in paesi dalla mentalita’ ancor piu’ puritana e chiusa come quelli anglosassoni.

Sette libri per conoscere l’Ungheria, e qualcosa per conoscere me

E cosi’, una mattina, svegliandomi con quella particolare sensazione di soffocamento tipica di chi si sente oberata da una moltitudine di impegni, avevo iniziato a pensarci ed ero venuta alla conclusione che non fosse giusto rinunciare alle piacevoli abitudini solo perche’, per la troppa generosita’, o forse per un pizzico d’ingenuita’, non riuscivo a dire di “no”. Alla fine, a forza di accontentare tutti, mi sarei ritrovata come la “Cantatrice del villaggio”, senza piu’ una vita propria, ed una situazione del genere non volevo proprio che si ripetesse.

Percio’, decisa di prendermi una pausa, e fermamente convinta che non ci sarebbe stato niente in grado di farmi recedere dall’idea, avevo acceso il computer per scegliermi qualche nuovo libro da leggere. Dovete sapere che da queste parti le librerie non sono molto fornite, non quanto almeno lo sono in una grande città, per cui, per le mie scelte, mi affido spesso a internet e all’acquisto online, talmente comodo da averlo sostituito a molti degli acquisti che prima effettuavo nel modo tradizionale.

Certo, internet e’ adatto solo all’acquisto di determinate cose; mai mi affiderei a scegliere qualcosa da indossare, come un vestito, o in cui ci sia l’esigenza di osservare da vicino determinati dettagli non completamente visibili nelle foto sulle pagine web, come ad esempio i colori. Pero’, per tutto quello in cui non ci va di mezzo l’estetica, credo che l’acquisto online non sia sostanzialmente diverso da quello tradizionale fatto in un negozio. Voglio dire che un libro e’ un libro; sia che lo si acquisti sul web, sia che lo si acquisti alla libreria sotto casa, e la stessa cosa vale esattamente se, ad esempio, si acquista un cacciavite.

Cosi’, navigando navigando, cliccando cliccando, ero arrivata in un sito web che proponeva libri sull’Ungheria, ma in edizione inglese e scritti da autori che di ungherese avevano solo le origini e il nome, in quanto emigrati all’estero da molto tempo, oppure che non erano neppure magiari. Ero davvero incuriosita. Perche’ persone che con l’Ungheria non avevano niente a che fare, che non vi erano nate oppure che l’avevano abbandonata da moltissimo molto tempo, scrivevano libri sul piccolo paese in cui vivo, che e’ ben poco importante sulla scacchiera geopolitica del mondo?

Soprattutto mi chiedevo di come facessero queste persone ad essere aggiornate su quanto accadeva, sui mutamenti, e su tutto cio’ che riguardava l’Ungheria, vivendo a migliaia di chilometri di distanza. Ma poi, pensando a me stessa e all’interesse che nutro ancora per l’Italia, del tutto indecifrabile per chi non capisce come si possa restare attaccati ad un paese che ha rappresentato una parte importante della propria vita, la risposta l’ho avuta senza alcun problema, servita su un piatto d’argento.

Curiosa e decisa ad investire un po’ del mio tempo nella lettura, avevo quindi scelto sette dei libri consigliati su quel sito web. Vi domanderete: perche’ sette e non sei, oppure otto? Per una bizzarra ragione legata alla scaramanzia, che attribuisce al numero sette un valore magico e fortunato per me. Una storia che e’ collegata al mio nome e alla mia data di nascita. Qualcosa a cui non credo assolutamente. Pero’, come diceva mia nonna che dava ad intendere a tutti di saper indovinare il destino dalle carte: “Alla fortuna e alla sfortuna si puo’ anche non credere, ma crederci male non fa”. Magari, mia nonna era una grandissima imbrogliona coi tarocchi, pero’, in quanto a saggezza, non era seconda a nessuno.

Qualora foste curiosi, ecco i sette libri che, adesso che li ho letti, posso sentirmi di consigliare. Ovviamente solo a chi conosce bene la lingua inglese ed e’ percio’ in grado di poterli leggere. Non ho indagato a fondo se ne esistano anche versioni anche in italiano, ma dubito.

The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat (Gli ungheresi: Mille anni di vittoria nella sconfitta), di Paul Lendvai, in cui l’autore racconta la storia di come gli ungheresi, nonostante una serie di catastrofi e il loro isolamento linguistico e culturale, siano sopravvissuti come nazione per piu’ di mille anni. Il libro traccia non solo la politica, la cultura e l’economia ungherese, ma anche le emozioni della gente attraverso la storia dell’Ungheria. Gli ungheresi hanno sempre ponderato su cio’ che significhi essere ungheresi e su quale sia il loro vero luogo di provenienza. Lendvai sostiene che l’identita’ nazionale ungherese non e’ soltanto attribuibile alle origini o alla lingua, ma e’ anche un senso emotivo di appartenenza.

The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat (Gli ungheresi: Mille anni di vittoria nella sconfitta), di Paul Lendvai, in cui l’autore racconta la storia di come gli ungheresi, nonostante una serie di catastrofi e il loro isolamento linguistico e culturale, siano sopravvissuti come nazione per piu’ di mille anni. Il libro traccia non solo la politica, la cultura e l’economia ungherese, ma anche le emozioni della gente attraverso la storia dell’Ungheria. Gli ungheresi hanno sempre ponderato su cio’ che significhi essere ungheresi e su quale sia il loro vero luogo di provenienza. Lendvai sostiene che l’identita’ nazionale ungherese non e’ soltanto attribuibile alle origini o alla lingua, ma e’ anche un senso emotivo di appartenenza.

The Will to Survive: A History of Hungary (La volonta’ di sopravvivere: Una Storia dell’Ungheria), di Bryan Cartledge. E’ in sostanza un ritratto dello sviluppo politico, economico e culturale del paese, spalmato su mille e cento anni. Il racconto inizia con l’arrivo dei Magiari nel IX secolo, e si conclude con l’accettazione dell’Ungheria nella NATO e nell’Unione Europea. L’autore rivisita gli insuccessi della lotta della nazione per l’indipendenza e le massicce privazioni che ha dovuto subire dopo la Prima Guerra Mondiale.

The Will to Survive: A History of Hungary (La volonta’ di sopravvivere: Una Storia dell’Ungheria), di Bryan Cartledge. E’ in sostanza un ritratto dello sviluppo politico, economico e culturale del paese, spalmato su mille e cento anni. Il racconto inizia con l’arrivo dei Magiari nel IX secolo, e si conclude con l’accettazione dell’Ungheria nella NATO e nell’Unione Europea. L’autore rivisita gli insuccessi della lotta della nazione per l’indipendenza e le massicce privazioni che ha dovuto subire dopo la Prima Guerra Mondiale.

Twelve Days: The Story of the 1956 Hungarian Revolution (Dodici giorni: La storia della Rivoluzione Ungherese del 1956), di Victor Sebestyen, in cui si offre un avvincente resoconto della rivolta in Ungheria del 1956. Nel tracciare gli eventi che hanno portato alla ribellione, Sebestyen racconta quei dodici giorni che ancor oggi, in tutto il mondo, vengono ricordati come fra i piu’ gloriosi della nazione magiara. La narrazione si sposta dalle strade tumultuose di Budapest, ai cenacoli del Cremlino e alla Casa Bianca, cosi’ come le conversazioni degli uomini e delle donne che hanno pianificato e preso parte alla rivolta, e di coloro che hanno contribuito a farla fallire. Alcuni attivamente, altri attraverso l’inazione.

Twelve Days: The Story of the 1956 Hungarian Revolution (Dodici giorni: La storia della Rivoluzione Ungherese del 1956), di Victor Sebestyen, in cui si offre un avvincente resoconto della rivolta in Ungheria del 1956. Nel tracciare gli eventi che hanno portato alla ribellione, Sebestyen racconta quei dodici giorni che ancor oggi, in tutto il mondo, vengono ricordati come fra i piu’ gloriosi della nazione magiara. La narrazione si sposta dalle strade tumultuose di Budapest, ai cenacoli del Cremlino e alla Casa Bianca, cosi’ come le conversazioni degli uomini e delle donne che hanno pianificato e preso parte alla rivolta, e di coloro che hanno contribuito a farla fallire. Alcuni attivamente, altri attraverso l’inazione.

A Good Comrade: Janos Kadar, Communism and Hungary (Un buon compagno: Janos Kadar, il Comunismo e l’Ungheria), di Roger Gough, parla appunto di Janos Kadar, ultimo leader comunista che ha governato l’Ungheria dal 1956 fino al 1988. Un uomo che divide nettamente il parere degli ungheresi. Kadar, infatti, e’ stato per alcuni solo un ambizioso, spietato, funzionario di partito, ma per altri e’ stato anche un tragico visionario. E’ sulla base di documenti ufficiali sovietici e ungheresi, che sono stati chiusi agli storici fino a poco tempo fa, che Roger Gough riesce a fornire una biografia profonda ed accurata della vita di Kadar.

A Good Comrade: Janos Kadar, Communism and Hungary (Un buon compagno: Janos Kadar, il Comunismo e l’Ungheria), di Roger Gough, parla appunto di Janos Kadar, ultimo leader comunista che ha governato l’Ungheria dal 1956 fino al 1988. Un uomo che divide nettamente il parere degli ungheresi. Kadar, infatti, e’ stato per alcuni solo un ambizioso, spietato, funzionario di partito, ma per altri e’ stato anche un tragico visionario. E’ sulla base di documenti ufficiali sovietici e ungheresi, che sono stati chiusi agli storici fino a poco tempo fa, che Roger Gough riesce a fornire una biografia profonda ed accurata della vita di Kadar.

Enemies of the People: My Family’s Journey to America (Nemici del popolo: Viaggio della mia famiglia in America), di Kati Marton, in cui l’autrice, giornalista pluripremiata, racconta le esperienze dei suoi genitori, prima sotto i nazisti e poi sotto il regime comunista. Il libro parla della sua determinazione per scoprire la verita’ sulla storia della sua famiglia, e dei suoi viaggi a Budapest per esaminare i documenti sui suoi genitori custoditi negli archivi dell’ex polizia segreta. L’accento e’ tutto sul tributo emotivo che l’autrice ha dovuto pagare per arrivare alle sue scoperte, che le hanno rivelato gli affari segreti, i tradimenti da parte di amici, e gli atti di tortura e brutalita’ subiti dalla sua famiglia, ma anche un amore familiare profondo che trascende da tutto il resto.

Enemies of the People: My Family’s Journey to America (Nemici del popolo: Viaggio della mia famiglia in America), di Kati Marton, in cui l’autrice, giornalista pluripremiata, racconta le esperienze dei suoi genitori, prima sotto i nazisti e poi sotto il regime comunista. Il libro parla della sua determinazione per scoprire la verita’ sulla storia della sua famiglia, e dei suoi viaggi a Budapest per esaminare i documenti sui suoi genitori custoditi negli archivi dell’ex polizia segreta. L’accento e’ tutto sul tributo emotivo che l’autrice ha dovuto pagare per arrivare alle sue scoperte, che le hanno rivelato gli affari segreti, i tradimenti da parte di amici, e gli atti di tortura e brutalita’ subiti dalla sua famiglia, ma anche un amore familiare profondo che trascende da tutto il resto.

The Raven King: Matthias Corvinus and the Fate of His Lost Library (Il Re Corvo: Mattia Corvino e il destino della sua biblioteca perduta), di Marcus Tanner, e’ la storia di Mattia Corvino, conosciuto come il Re Corvo, un monarca che ha regnato in Ungheria dal 1458 al 1490. Mattia Corvino e’ colui che ha cercato di fermare l’avanzata degli Ottomani ed ha tentato di unire la Boemia e le terre ereditarie degli Asburgo, con l’Ungheria al fine di creare la prima “monarchia danubiana”. Ma oltre ad essere un grande guerriero e uomo politico, Corvino era anche un uomo colto, ed aveva un profondo apprezzamento per la letteratura, accumulando una delle piu’ grandi e ricche biblioteche di tutta Europa.

The Raven King: Matthias Corvinus and the Fate of His Lost Library (Il Re Corvo: Mattia Corvino e il destino della sua biblioteca perduta), di Marcus Tanner, e’ la storia di Mattia Corvino, conosciuto come il Re Corvo, un monarca che ha regnato in Ungheria dal 1458 al 1490. Mattia Corvino e’ colui che ha cercato di fermare l’avanzata degli Ottomani ed ha tentato di unire la Boemia e le terre ereditarie degli Asburgo, con l’Ungheria al fine di creare la prima “monarchia danubiana”. Ma oltre ad essere un grande guerriero e uomo politico, Corvino era anche un uomo colto, ed aveva un profondo apprezzamento per la letteratura, accumulando una delle piu’ grandi e ricche biblioteche di tutta Europa.

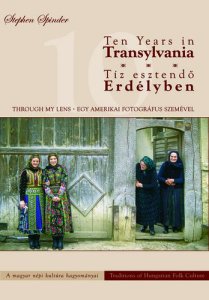

Ten Years in Transylvania – Tiz esztendö Erdélyben: Traditions of Hungarian Folk Culture (Dieci anni in Transilvania: tradizioni della cultura popolare ungherese). Si tratta di una celebrazione della cultura tradizionale popolare ungherese in Transilvania per mezzo di una collezione di oltre 140 splendide fotografie a colori che rivelano le vestigia ancora potenti di un’antica cultura, ricca, che e’ poco cambiata nel corso del tempo nonostante l’influenza dell’occidente. Le immagini si concentrano sulle parti integranti della vita di paese, sulla musica, la danza, e la cultura che ne e’ a guardia e le conserva. Ogni immagine e’ l’interpretazione di un particolare aneddoto popolare nella regione transilvana, ed il lavoro e’ tratto interamente dalla produzione del fotografo Stephen Spinder negli ultimi dieci anni.

Ten Years in Transylvania – Tiz esztendö Erdélyben: Traditions of Hungarian Folk Culture (Dieci anni in Transilvania: tradizioni della cultura popolare ungherese). Si tratta di una celebrazione della cultura tradizionale popolare ungherese in Transilvania per mezzo di una collezione di oltre 140 splendide fotografie a colori che rivelano le vestigia ancora potenti di un’antica cultura, ricca, che e’ poco cambiata nel corso del tempo nonostante l’influenza dell’occidente. Le immagini si concentrano sulle parti integranti della vita di paese, sulla musica, la danza, e la cultura che ne e’ a guardia e le conserva. Ogni immagine e’ l’interpretazione di un particolare aneddoto popolare nella regione transilvana, ed il lavoro e’ tratto interamente dalla produzione del fotografo Stephen Spinder negli ultimi dieci anni.

Ecco, questo e’ tutto. Adesso mi piacerebbe che anche voi, che siete arrivati fin qui a leggere, sprecando il vostro tempo con questo insulso post, possiate iniziare in qualche modo a provare curiosita’ per il mio paese, attraverso i miei consigli oppure cercando voi stessi letture piu’ adatte, affidandovi alle parole e ai racconti soprattutto di chi in Ungheria non ci vive piu’ da moltissimo tempo. Perche’ anche se c’e’ chi dice che la lontananza alla fine fa perdere interesse per le cose e porta a dimenticare, io credo che sia proprio la distanza che, invece, ravviva l’interesse e rende piu’ obiettiva la valutazione che si ha di un determinato luogo.

Mia nonna direbbe: “Allontanarsi dal quadro per poterlo guardare tutto, e non concentrarsi solo sui dettagli, che si vedono certamente bene da vicino, ma che non danno una visione d’insieme, male non fa”.

Pinokkió kalandjai

Ma la versione piu’ nota nell’Europa dell’est e’ quella di Walt Disney, tratta dalla sceneggiatura del suo film animato. Traduzioni di questo Pinocchio, prima della caduta del muro di Berlino, sono state fatte in Polonia, Romania e Russia, pero’ il paese dove tale versione e’ diventata veramente popolare e’ sicuramente l’Ungheria.

L’edizione piu’ conosciuta e’ quella tradotta da Palföldy Margit, ma ne esiste anche una antecedente, stampata a Zagabria e che era destinata ai bimbi di lingua magiara che vivevano in Yugoslavia.

Oggi quasi tutti, qui, conoscono quella di Walt Disney. Io, invece, resto profondamente ancorata alla versione originale di Carlo Collodi. Una versione, tuttavia, troppo profonda perche’ possa essere compresa del tutto quando si e’ bambini. “Le Avventure di Pinocchio” e’, infatti, un libro da bambini, ma per gli adulti. Un capolavoro letterario che nella vita andrebbe riletto piu’ volte, perche’ ogni volta ci fa ricordare quanto non siamo ancora del tutto cresciuti, restiamo ancora dei bimbi o, piuttosto, dei burattini costantemente alla ricerca della propria umanita’.

Pinocchio racconta la storia della formazione di una coscienza. E’ il piu’ chiaro esempio di “novella di formazione” che sia mai stato scritto, in cui, attraverso avventure e disavventure, il protagonista raggiunge la maturita’. La vita di ognuno e’, in parte, “la propria storia di Pinocchio”. Pare una banalita’, ma non ci sono altri termini per descriverla. Il romanzo (come appunto la vita di ciascuno, chi piu’ chi meno), infatti, si snoda in una sorta di percorso a tappe. E’ un viaggio iniziatico al cui termine, dopo aver superato dure prove, situazioni inquietanti, metamorfosi di ogni tipo, prove del fuoco e dell’acqua, in un continuo alternarsi di buoni propositi e monellerie, di infrazioni alle regole e di sinceri ravvedimenti, di cattiva condotta e di rimorsi, il protagonista ritrova finalmente le sue origini (il padre Geppetto) ed abbandona le spoglie del burattino monello per assumere le sembianze, sempre rincorse e sempre rifiutate, della persona “perbene”.

Si passa dunque dalla magica liberta’ infantile, adolescenziale, dai colpi di testa, dalle situazioni al limite, da certe esperienze persino “discutibili”, ai doveri e alle responsabilita’ della vita adulta. Ma per giungere alla fine di questo percorso, che e’ totalmente affidato al libero arbitrio, deve esserci alla base qualcosa di “predestinato”: si deve essere dotati di un “cuor d’oro”. Chi non lo e’, mai arrivera’ alla fine del percorso, e restera’ per sempre intrappolato nel paese dei balocchi, diventera’ un asino e morira’ come tale: immaturo ed inconsapevole. Pinocchio e’ dunque, per certi versi, l’antitesi di Peter Pan, che invece non matura mai.

Perche’ mi piace Pinocchio? Perche’ anch’io sto affrontando il mio percorso per arrivare all’approdo finale. Se ci arrivero’, un giorno, per mia libera scelta e non perche’ obbligata, significhera’ che avevo dentro quel “cuor d’oro” necessario per giungere finalmente alla realizzazione della mia “umanita’”, la chiave giusta per aprire la porta: la predisposizione. Ma Pinocchio mi piace anche perche’ ha una morale che mi appartiene. E’ quella delle famiglie contadine, quella del buon senso, quella che si basa sulle cose concrete, tangibili, e non sui sogni e le illusioni.

Era un mio compleanno ed ero una bambina, quando mio padre, durante una delle sue visite, mi porto’ in dono due libri. Uno era “Le avventure di Pinocchio” nella versione italiana di Bemporad editrice. L’altro, nella versione ungherese della casa editrice Móra. Quello in italiano era il suo, di quando era bambino lui, mentre l’edizione ungherese l’aveva acquistata appositamente per me. Ancora posseggo entrambi i libri, e li custodisco gelosamente insieme a molti altri oggetti e ricordi della mia infanzia.

L’edizione ungherese e’ assai diversa rispetto a quella italiana. La differenza, a parte la copertina e le dimensioni del volume, sta soprattutto nelle illustrazioni all’interno e nel loro numero che, nella versione ungherese, sono molte di piu’. Anche la qualita’ dei disegni e’ meno “raffinata” nella versione magiara, ma io li preferisco proprio per questo: per la loro semplicita’. La maggioranza sono in bianco e nero. Solo quattro a colori e i miei preferiti sono due: il teatro dei burattini, e Pinocchio ammalato nel letto con la Fata Turchina che lo accudisce e i tre medici che si consultano.

Fra tutti, il capitolo che sempre leggo con piacere, e’ quello in cui il burattino incontra per la prima volta il Gatto e la Volpe. Nonostante sia passato tanto tempo da quando Collodi lo ha scritto, resta sempre molto attuale e rileggerlo mi regala ogni volta un’incredibile sensazione di déjà vu.

Capitolo 12. Il burattinaio Mangiafoco regala cinque monete d’oro a Pinocchio, perché le porti al suo babbo Geppetto: e Pinocchio, invece, si lascia abbindolare dalla Volpe e dal Gatto e se ne va con loro.

Il giorno dipoi Mangiafoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò:

“Come si chiama tuo padre?”

“Geppetto”.

“E che mestiere fa?”

“Il povero.”

“Guadagna molto?”

“Guadagna tanto, quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l’Abbecedario della scuola dové vendere l’unica casacca che aveva addosso: una casacca che, fra toppe e rimendi, era tutta una piaga.”

“Povero diavolo! Mi fa quasi compassione. Ecco qui cinque monete d’oro. Vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia.”

Pinocchio, com’è facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burattinaio, abbracciò a uno a uno, tutti i burattini della Compagnia, anche i giandarmi: e fuori di sé dalla contentezza, si mise in viaggio per tornarsene a casa sua.

Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò per la strada una Volpe zoppa da un piede e un Gatto cieco da tutt’e due gli occhi, che se ne andavano là là, aiutandosi fra di loro, da buoni compagni di sventura. La Volpe che era zoppa, camminava appoggiandosi al Gatto: e il Gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla Volpe.

“Buon giorno, Pinocchio”, gli disse la Volpe, salutandolo garbatamente.

“Com’è che sai il mio nome?” domandò il burattino.

“Conosco bene il tuo babbo.”

“Dove l’hai veduto?”

“L’ho veduto ieri sulla porta di casa sua.”

“E che cosa faceva?”

“Era in maniche di camicia e tremava dal freddo.”

“Povero babbo! Ma, se Dio vuole, da oggi in poi non tremerà più!…”

“Perché?”

“Perché io sono diventato un gran signore.”

“Un gran signore tu?” disse la Volpe, e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore: e il Gatto rideva anche lui, ma per non darlo a vedere, si pettinava i baffi colle zampe davanti.

“C’è poco da ridere”, gridò Pinocchio impermalito. “Mi dispiace davvero di farvi venire l’acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d’oro.”

E tirò fuori le monete avute in regalo da Mangiafoco.

Al simpatico suono di quelle monete la Volpe, per un moto involontario, allungò la gamba che pareva rattrappita, e il Gatto spalancò tutt’e due gli occhi, che parvero due lanterne verdi: ma poi li richiuse subito, tant’è vero che Pinocchio non si accorse di nulla.

“E ora, gli domandò la Volpe, che cosa vuoi farne di codeste monete?”

“Prima di tutto, rispose il burattino, voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d’oro e d’argento e coi bottoni di brillanti: e poi voglio comprare un Abbecedario per me.”

“Per te?”

“Davvero: perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono.”

“Guarda me!” disse la Volpe. “Per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba.”

“Guarda me!” disse il Gatto. “Per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi.”

In quel mentre un Merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il solito verso e disse:

“Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni: se no, te ne pentirai!”

Povero Merlo, non l’avesse mai detto! Il Gatto spiccando un gran salto, gli si avventò addosso, e senza dargli nemmeno il tempo di dire ohi se lo mangiò in un boccone, con le penne e tutto.

Mangiato che l’ebbe e ripulitasi la bocca, chiuse gli occhi daccapo e ricominciò a fare il cieco, come prima.

“Povero Merlo!” disse Pinocchio al Gatto, “perché l’hai trattato così male?”

“Ho fatto per dargli una lezione. Così un’altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri.”

Erano giunti più che a mezza strada, quando la Volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino:

“Vuoi raddoppiare le tue monete d’oro?”

“Cioè?”

“Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila?”

“Magari! E la maniera?”

“La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi.”

“E dove mi volete condurre?”

“Nel paese dei Barbagianni.”

Pinocchio ci pensò un poco, e poi disse risolutamente:

“No, non ci voglio venire. Oramai sono vicino a casa, e voglio andarmene a casa, dove c’è il mio babbo che m’aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri, a non vedermi tornare. Pur troppo io sono stato un figliolo cattivo, e il Grillo-parlante aveva ragione quando diceva: “I ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo”. E io l’ho provato a mie spese, perché mi sono capitate di molte disgrazie, e anche ieri sera in casa di Mangiafoco, ho corso pericolo… Brrr! mi viene i bordoni soltanto a pensarci!”

“Dunque, disse la Volpe, vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, e tanto peggio per te!”

“Tanto peggio per te!” ripeté il Gatto.

“Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna.”

“Alla fortuna!” ripeté il Gatto.

“I tuoi cinque zecchini, dall’oggi al domani sarebbero diventati duemila.”

“Duemila!” ripeté il Gatto.

“Ma com’è mai possibile che diventino tanti?” domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore.

“Te lo spiego subito”, disse la Volpe. “Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c’è un campo benedetto, chiamato da tutti il Campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino d’oro. Poi ricuoprì la buca con un po’ di terra: l’annaffi con due secchie d’acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale, e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell’albero carico di tanti zecchini d’oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno.”

“Sicché dunque, disse Pinocchio sempre più sbalordito, se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei?”

“È un conto facilissimo, rispose la Volpe, un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini: moltiplica il cinquecento per cinque e la mattina dopo ti trovi in tasca duemila cinquecento zecchini lampanti e sonanti.”

“Oh che bella cosa!” gridò Pinocchio, ballando dall’allegrezza. “Appena che questi zecchini gli avrò raccolti, ne prenderò per me duemila e gli altri cinquecento di più li darò in regalo a voi altri due.”

“Un regalo a noi?” gridò la Volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa. “Dio te ne liberi!”

“Te ne liberi!” ripeté il Gatto.

“Noi, riprese la Volpe, non lavoriamo per il vile interesse: noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri.”

“Gli altri!” ripeté il Gatto.

“Che brave persone!” pensò dentro di sé Pinocchio: e dimenticandosi lì sul tamburo, del suo babbo, della casacca nuova, dell’Abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla Volpe e al Gatto:

“Andiamo pure. Io vengo con voi.”

Il Capitolo XII de “Le Avventure di Pinocchio” e’ stato tratto da QUI.

Come cucinare un ottimo gulyás, ovvero: a fare le cose si puo’ sempre imparare

Il primo riferimento al gulyás come piatto nazionale risale al 1859, ma nel dizionario ungherese la parola entra solo nel 1888.

Non voglio dilungarmi sulla ricetta. Sarebbe banale e quella la si puo’ trovare ovunque in internet – basta fare una ricerca su Google digitando semplicemente “gulyás” oppure “gulasch” -, compresa la descrizione della sua preparazione e di come il nome sia spesso usato impropriamente per descrivere uno spezzatino di manzo, quello che da noi e’ chiamato pörkölt, che e’ pero’ un piatto completamente diverso.

Il gulyás non e’ quindi uno spezzatino, ma una vera e propria zuppa. Cio’ che ha di particolare al di la’ del gusto e della qualita’ nutritiva, e’ che ha la caratteristica di essere un piatto “socializzante”. Solitamente lo si mangia fra amici o in compagnia, e viene cucinato all’aperto, nel paiolo e sul fuoco di legna, cosi’ come facevano appunto gli antichi pastori. Quando qui si dice che facciamo il bográcsgulyás, infatti, non programmiamo solo un pranzo, ma anche un momento di incontro, di condivisione, di appartenenza che inizia dalla fase della preparazione fino ad arrivare al fondo del paiolo.

A quello che invece si fa in casa, nella pentola, sulla cucina a gas, oppure a quello che viene normalmente servito nei ristoranti, si da’ il nome di gulyásleves, ma sostanzialmente gli ingredienti ed il procedimento sono gli stessi. Sapendo che non tutti possono disporre di uno spazio all’aperto dove accendere un fuoco, ecco dunque alcuni suggerimenti su come fare un grande gulyás in casa.

Per prima cosa, si deve utilizzare la carne giusta. Piu’ sono infatti le parti di carne bovina, comprese le interiora, utilizzate e migliore sara’ il gulyás. I pezzi di carne che hanno molto tessuto connettivo, come tendini e legamenti, sono i piu’ adatti perche’ non si seccano durante la cottura che dura piuttosto a lungo, e questo tessuto connettivo, sciogliendosi, dara’ corpo alla pietanza.

Altra cosa importante e’ non avere fretta nel prepararlo. E’ meglio cucinarlo a una temperatura molto bassa, appena al di sotto dell’ebollizione e molto, molto, lentamente. Fate conto dalle 4 alle 6 ore. Questa lunga cottura permettera’ alla carne si diventare tenera nel tempo giusto e tanto da poter essere tagliata semplicemente col cucchiaio. Inoltre, mentre il gulyás sta bollendo, si avra’ tutto il tempo necessario per aggiungere le spezie e le verdure potendone calibrare via via sia la consistenza, sia il sapore fino fargli raggiungere il gusto desiderato. Ad esempio, per le patate, prima di aggiungerle e’ meglio attendere che il gulyás abbia cotto per un po’, in modo che non scuociano e si disintegrino. Percio’ le aggiungeremo quando resteranno ancora 40 minuti di cottura, cosicche’ cuoceranno il tempo giusto, insaporendosi nel brodo, ma restando integre.

E’ indispensabile attrezzarsi nel modo giusto, utilizzando percio’ gli utensili appropriati. In origine il gulyás era cotto in paioli di ghisa appesi sopra un fuoco all’aperto. Naturalmente, al giorno d’oggi, per ovvi motivi, la maggior parte delle persone non possono cucinare in questo modo. Tuttavia, e’ ancora importante usare la giusta attrezzatura. Accertarsi dunque di avere una pesante pentola con un coperchio. Se fosse in ghisa sarebbe l’ideale, ma va bene anche in acciaio. Cio’ contribuira’ a garantire che il calore verra’ mantenuto e distribuito in modo uniforme nel processo di cottura.

Uno dei segreti per preparare un grande gulyás sta nell’aggiungere le spezie giuste nel modo giusto. La paprika e’ la spezia essenziale ed e’ un ingrediente basilare, ma deve essere fresca, di qualita’, uniformemente e finemente macinata. Piu’ rosso e’ il suo colore, piu’ mite e’ il suo sapore. Quando invece il colore tende piu’ al giallo cio’ si traduce in un sapore piu’ forte. Come si gestisce la paprika e’ un fattore chiave nella preparazione del gulyás. Infatti, si deve fare molta attenzione quando si cucina con la paprika, perche’ a causa del suo alto contenuto di zucchero, se la si fa cuocere troppo a lungo o ad una temperatura troppo elevata, si rischia di friggerla e diventa rapidamente amara. E questo puo’ accadere nel giro di pochi secondi. Percio’, se accade, si rovina tutto il gulyás.

La ricetta base e’ col manzo, ma si possono utilizzare anche altri tipi di carne. Una variante e’ con carne mista di maiale, soprattutto con i piedini di maiale. Oppure con il vitello, col pollame, la selvaggina, la capra o anche col cinghiale. E’ chiaro che, a seconda del tipo di carne, cambiano i tempi di cottura. Altre varianti riguardano i tipi di verdure utilizzate. Ogni diverso modo proviene dalle varie tradizioni locali. Ci saranno quindi l’Alföldi gulyás (della pianura) con carote e rape, il gulyás di Szeged con la pasta all’uovo, quello serbo con il cavolo, e moltissimi altri tipi, un po’ come accade per la pizza in Italia.

In ogni caso, anche se puo’ essere consumato come piatto unico a se stante, cioe’ solo con carne e verdure, personalmente preferisco il gulyás accompagnato con i galuska, gnocchetti di pasta all’uovo chiamati anche nokedli. Altri modi per accompagnarlo sono ovviamente il pane e l’insalata di cetrioli conditi con panna acida (tejföl). E a complemento di tutto non puo’ mancare, com’e’ giusto che sia, una bottiglia di buon vino rosso, preferibilmente ungherese. Magari un Bull’s blood di Eger.

L’arte culinaria che non ho, ovvero: come non cucinare un ottimo gulyás

Pero’, a parte questa incapacita’ nell’arte della cucina della quale sono ben consapevole, sono sempre stata un’ottima forchetta. La Natura mi ha fatto dono di papille gustative assai sensibili, forse anche per compensare la difficolta’ che ho nel percepire i colori, ed e’ per questo che ho sempre saputo riconoscere negli altri quel talento culinario che a me manca, sapendo cosi’ valutare molto bene se un cio’ che mangio e’ mediocre, o solamente buono, oppure eccellente.

Certo, come ho confessato, di tanto in tanto posso preparare qualche piatto quando la situazione lo richiede, e quello che cucino puo’ anche essere percepito come “buono” da chi si trova a far da cavia ai miei esperimenti gastronomici, ma fra la semplice bonta’ e l’eccellenza (perdonatemi) c’e’ un abisso insormontabile, ed io ho sempre avuto un “piccolo” problema nei confronti di tutto cio’ che non riesco a fare nel migliore dei modi. Per questo motivo evito di cimentarmi, da sprovveduta, in quelle attivita’ nelle quali non ho la certezza di poter superare di gran lunga il livello di mediocrita’, ed e’ di malavoglia che mi adeguo a fare cio’ per cui non sono sicura di raggiungere l’eccellenza.

Della mia idiosincrasia nei confronti delle cose mal fatte, arrangiate, o raffazzonate alla meglio, sono al corrente le persone che ben mi conoscono; soprattutto le mie sorelle che non mancano mai di prendersi gioco di me per questo patologico perfezionismo di cui mi faccio carico e che talvolta tento di spacciare per “filosofia di vita”, forse piu’ per cercare una giustificazione per me stessa, che par altro. Ma loro (le mie sorelle) sono spietate. Quando supero il limite della decente autocritica, divento lo zimbello delle loro battute. Battute sulle quali – pensate un po’ come sono strana – rido anch’io.

Alla fine, pero’, a parte tutte le battute, sono io che riesco ad averla vinta. Questa severita’ autocritica nei confronti di ogni cosa che faccio, infatti, come una goccia che scava la roccia alla lunga induce anche chi mi sta vicino ad entrare un po’ in sintonia con la mia ottica, e a comprendere perche’ e’ quasi sempre meglio una cosa non fatta piuttosto che una cosa fatta male. Il risultato in termini pratici e’ che qui ciascuna di noi si dedica esclusivamente solo quello che sa fare meglio, lasciando alle altre cio’ che, invece, se fatto da lei, sarebbe un vero disastro. Ed e’ per questo che, se posso, evito accuratamente di cucinare, preferendo magari dare il mio contributo lavando le stoviglie e rimettendo in ordine la cucina.

In Italia e’ accaduto molte volte che, quando ho confessato la mia vera nazionalita’, mi sia stato detto: “Allora saprai fare il gulyás!” – che poi sarebbe il gulasch. Come se tutte le ungheresi di questo mondo lo sapessero fare. Non e’ buffo? E’ come chiedere ad un’italiana qualsiasi se sa fare la pizza. Forse risponderebbe di si’, poiche’ avendo visto, chissa’ quante volte in vita sua, come viene preparata in pizzeria, ne conoscerebbe il procedimento e gli ingredienti, ma tra sapere la ricetta, e fare una pizza davvero buona, anzi eccellente, c’e’ una notevole differenza.

Pertanto si’, probabilmente saprei preparare il gulyás, ma che sarebbe da leccarsi i baffi non metto la mano sul fuoco. Perche’ anche se conosco esattamente come si fa, nel mio gulash mancherebbe quell’elemento determinante da renderlo veramente speciale. Sarebbe un “semplice” gulyás, magari reso un po’ piu’ gustoso da altri sapori presenti a tavola – assai piu’ piccante se optassi per un abito con una generosa scollatura -, ma non sarebbe di sicuro un grande gulyás, tale da essere ricordato per tutta la vita.

E’ per questo motivo che, piuttosto dimostrarmi mediocre preferisco evitare, e quando mi capita di voler dare “affetto” a qualcuno in modo speciale, preferisco buttarmi su altro, su piatti piu’ semplici, da preparare velocemente, cosi’ da avere piu’ tempo, poi, per il “dopo”. Finanche pane e formaggio. Oppure, ancor meglio, accettare un invito al ristorante. In tal caso, allora, saprei davvero dare il meglio di me stessa. E senza dover alla fine lavare i piatti e mettere in ordine la cucina. Che’ per fare un grande gulyás non occorrono solo gli ingredienti e conoscere il procedimento. Occorre avere talento, possedere l’arte culinaria; quella che non tutti possono avere. E adesso mi attendo le solite battute sul termine “culinaria”.

Prossimamente: “Come cucinare un ottimo gulyás, ovvero: se non si sa fare, si puo’ anche imparare”.

Nella foto: un classico esempio di come puo’ essere utilizzato al meglio il talento culinario.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.